Incidente também ocorreu no fim de semana, mas só foi confirmado na terça (27), após fiscalização do município; afluente do Paraopeba foi atingido novamente

Imagem mostra área alagada entre o dique da mineradora e trilhos de tremFoto: ARQUIVO PESSOAL / DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Congonhas, na região Central de Minas Gerais, confirmou, nesta quarta-feira (28/1), um terceiro incidente que culminou em carreamento de resíduos da mineração para o rio Maranhão, afluente do rio Paraopeba. Desta vez, os danos ambientais ocorreram em área da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no dique de Fraile, na Mina Casa de Pedra, que passa por obras desde então. O volume de material que atingiu o rio não foi confirmado e, segundo a mineradora, apesar da informação divulgada pela mineradora, não trata-se de resíduos da mineração, mas de acessos abertos pela empresa na região.

Assim como os dois vazamentos registrados em minas da Vale, o episódio também foi registrado durante as chuvas do último final de semana. Porém, o fato só foi descoberto após vistoria promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas na terça-feira (27). Segundo a nota do município, não foram constatados danos causados pelo incidente no dique da mineradora, entretanto, foi identificado “carreamento de resíduos da atividade minerária” em rios da região.

“Ainda que nenhuma estrutura tenha se rompido, ao longo das vistorias, a fiscalização ambiental identificou problemas de drenagem e danos ambientais decorrentes do carreamento de resíduos da atividade minerária que atingiram corpos d’água, classificados como de natureza moderada. Em razão disso, o município adotará as medidas administrativas cabíveis, incluindo a lavratura de autos de infração contra o empreendimento”, divulgou a prefeitura.

Ainda conforme o município, foi constatado no local o carreamento de resíduos por enxurradas fruto de deficiências nos sistemas de drenagem das vias da mineradora. Com isso, o dique de Fraile acabou recebendo grande parte da lama que escorreu. As enxurradas também atingiram a cachoeira de Santo Antônio, no Parque da Cachoeira.

“No Dique do Fraile, na região do bairro Plataforma, verificou-se carreamento significativo de resíduos, situação que motivou a exigência de adequações estruturais, de forma que a estrutura passe a suportar adequadamente o elevado volume de material proveniente de diferentes direções, evitando riscos de extravasamento”, informou a Prefeitura.

Foto mostra máquinas pesadas trabalhando na área do dique de Fraile, da CSN l Arquivo Pessoal / Divulgação

Procurada, a CSN informou, por nota, que mantém relacionamento “transparente e permanente” com as autoridades competentes, que foram recebidas “por diversas vezes” para a inspeção no local. “Durante as vistorias, segundo manifestação da própria prefeitura de Congonhas, foi constatado que não houve qualquer extravasamento, transbordamento, rompimento ou anormalidade em quaisquer das estruturas de barragem ou contenção de sedimentos da Companhia”, escreveu.

A empresa argumenta ainda que, durante as inspeções, a prefeitura constatou o “carreamento de resíduos por enxurrada, decorrentes de deficiências nos sistemas de drenagem”. “A CSN esclarece que esse carreamento está relacionado exclusivamente à drenagem de estradas de terra e acessos da região, assim como o eventual carreamento de galhos em decorrência das fortes chuvas, sem qualquer relação com barragens ou com as atividades operacionais da Companhia. Esse esclarecimento é primordial para evitar interpretações equivocadas e pânico desnecessário”, completou.

Por fim, a mineradora informou que as estruturas têm a função de conter sedimentos e passam por manutenções e limpezas periódicas. Além disso, as intervenções que acontecem no local são rotineiras e fazem parte do “plano de chuvas da CSN Mineração”, visando ampliar a capacidade de drenagem e reforçar a segurança da área.

Os sedimentos que atingiram o rio Maranhão também inundaram uma área localizada entre o dique da CSN e a linha férrea da MRS. A empresa de transporte ferroviário foi questionada por O TEMPO, mas não se posicionou até a publicação da reportagem.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) também foram questionadas sobre o episódio, mas ainda não se manifestaram.

Enxurradas foram denunciadas dias antes do ocorrido

Ainda na última sexta-feira (23), dois dias antes dos vazamentos serem registrados, o diretor da Unaccon, Sandoval Pinto, enviou uma denúncia à Prefeitura de Congonhas sobre as enxurradas registradas na área da CSN. “Carreamento de sólidos em grande volume para curso d’água que cruza a ferrovia, com nascente em áreas da CSN Mineração, que estão sendo decapeadas”, dizia o documento.

“Na sexta-feira eu recebi diversos vídeos dos moradores do bairro Plataforma, preocupados com a situação. As imagens mostravam uma lama muito densa correndo para o rio Maranhão e, no local, constatamos que esse material era proveniente do desmatamento que a CSN está promovendo para instalação da pilha de Fraile”, denuncia.

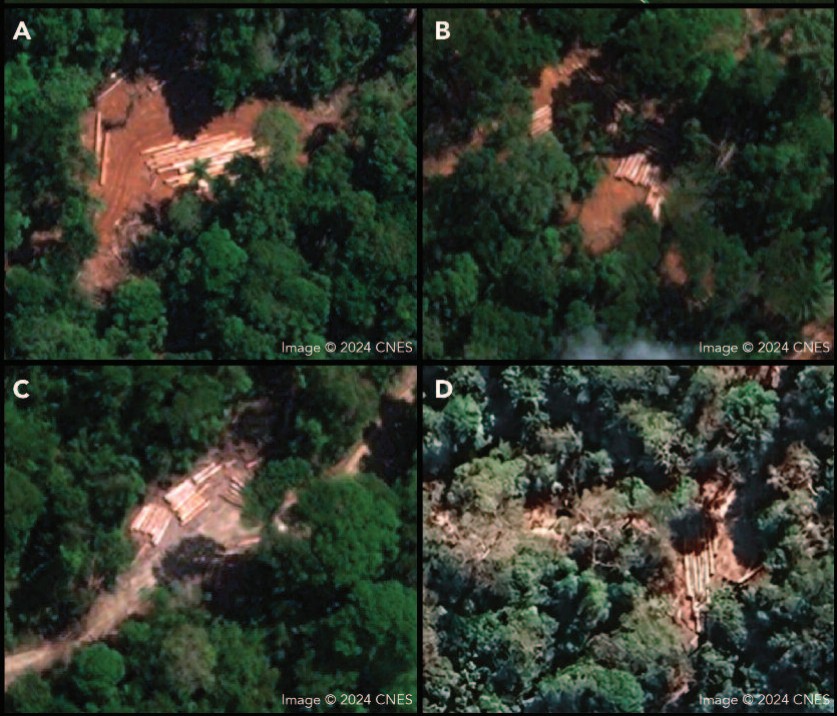

Veja a foto que mostra a área desmatada pela mineradora:

Ainda segundo a Prefeitura de Congonhas, na fiscalização realizada pela Defesa Civil do município foi constatado que, apesar do incidente, “não houve risco à integridade física de pessoas, restringindo-se os impactos aos danos ambientais já descritos”.

“A Prefeitura de Congonhas segue acompanhando a situação de forma rigorosa e permanente, mantendo o monitoramento técnico das áreas afetadas e adotando todas as providências legais necessárias para a proteção do meio ambiente, a prevenção de novos impactos e a segurança da população”, finalizou o município.

Confira a nota da CSN na íntegra

“A CSN Mineração mantém relacionamento transparente e permanente com as autoridades competentes, que estiveram na Companhia por diversas vezes para inspeção de suas estruturas e operações.

Durante as vistorias, segundo manifestação da própria prefeitura de Congonhas, foi constatado que não houve qualquer extravasamento, transbordamento, rompimento ou anormalidade em quaisquer das estruturas de barragem ou contenção de sedimentos da Companhia.

Em relação ao que foi mencionado na nota da Prefeitura, que afirma que, durante as inspeções, foram constatados episódios de carreamento de resíduos por enxurrada, decorrentes de deficiências nos sistemas de drenagem, a CSN esclarece que esse carreamento está relacionado exclusivamente à drenagem de estradas de terra e acessos da região, assim como o eventual carreamento de galhos em decorrência das fortes chuvas, sem qualquer relação com barragens ou com as atividades operacionais da Companhia. Esse esclarecimento é primordial para evitar interpretações equivocadas e pânico desnecessário.

As estruturas inspecionadas têm a função de contenção de sedimentos e passam por manutenções e limpezas periódicas. Assim, as intervenções realizadas são rotineiras, fazem parte do plano de chuvas da CSN Mineração e visam ampliar a capacidade de drenagem e reforçar a segurança da área.”

Fonte: O TEMPO