Uma maior presença de mulheres cientistas nem sempre se traduz em maior gualdade. Muitas enfrentam redes de poder abusivas que dificultam ou encerram suas carreiras. Crédito da imagem: Concytec Peru. Imagem em domínio público.

Por Aleida Rueda para “SciDev”

[CIDADE DO MÉXICO, SciDev.Net ] Apesar de haver mais mulheres em organizações científicas em comparação com 10 anos atrás, ainda persistem redes de poder que contribuem para a discriminação e para a persistente falta de participação em cargos de liderança, segundo um novo relatório internacional divulgado no último dia 11 de fevereiro, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

Publicado pelo Conselho Internacional de Ciência ( ISC ), pela Associação InterAcademia e pelo Comitê Permanente sobre Igualdade de Gênero na Ciência ( SCGES ), o relatório analisa dados de 136 organizações científicas em todo o mundo e 600 entrevistas com cientistas.

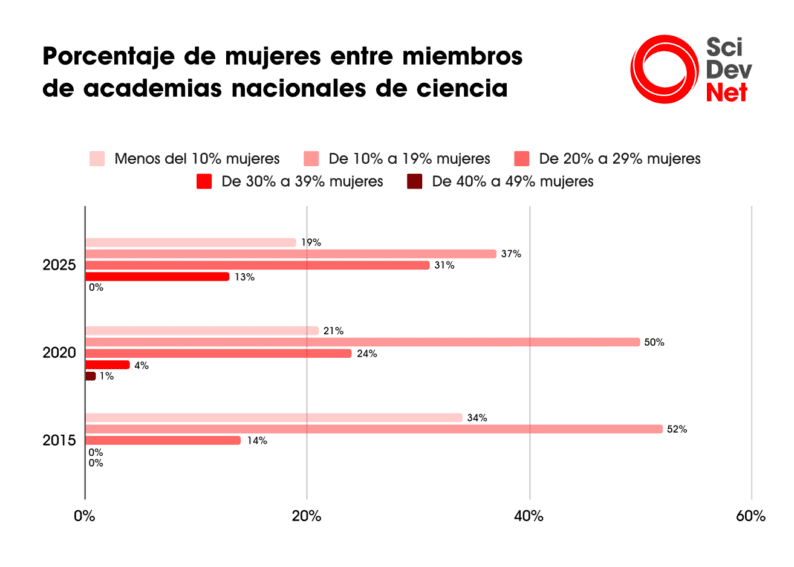

Segundo suas descobertas, em 2015 as mulheres representavam 12% das academias nacionais de ciências, enquanto em 2025 esse número subiu para apenas 19%. Apenas uma em cada cinco era presidida por uma mulher, e quase metade não tinha vice-presidentes mulheres, demonstrando que a presença feminina não se traduz necessariamente em maior igualdade.

As organizações não têm restrições explícitas à participação das mulheres; pelo contrário, declaram-se abertas e com procedimentos de seleção baseados no mérito acadêmico; no entanto, o relatório indica que persistem processos e redes de poder informais que determinam quem é um candidato legítimo e quem não é.

Percentagem de mulheres entre os membros das academias nacionais de ciências nos anos de 2015, 2020 e 2025. Fonte: Conselho Internacional de Ciência, Parceria Interacadêmica e Comitê Permanente para a Igualdade de Gênero na Ciência (fevereiro de 2026). Rumo à igualdade de gênero nas organizações científicas: avaliação e recomendações. DOI: 10.24948/2026.03

Além disso, o relatório afirma que “as mulheres têm 2,5 vezes mais probabilidade do que os homens de relatar experiências de discriminação ou assédio em organizações científicas e demonstram menos confiança nos mecanismos organizacionais para lidar com condutas impróprias”.

Da mesma forma, um estudo recente baseado em entrevistas com mais de 100 cientistas mulheres do México, Argentina, Colômbia e Peru confirma a existência de redes de poder em instituições científicas que apoiam e legitimam comportamentos como assédio sexual, assédio psicológico, exclusão institucional, apropriação do trabalho alheio e punição da maternidade.

“A violência vai além de um ato interpessoal: o comentário misógino do professor ou a decisão de reduzir as horas de aula de um colega. Esses atos de violência são possíveis porque existem redes de abuso de poder no meio acadêmico.”

Carolina Espinosa Luna, pesquisadora do Centro Regional de Pesquisa Multidisciplinar da Universidade Nacional Autônoma do México

A autora do estudo, Carolina Espinosa Luna, do Centro Regional de Pesquisa Multidisciplinar da Universidade Nacional Autônoma do México, define essas formas de violência como “economias abusivas de legitimidade”: relações de troca desiguais — materiais, simbólicas ou afetivas — inseridas em redes de poder dentro de instituições acadêmicas e socialmente validadas.

“A violência vai além de um ato interpessoal: um comentário misógino de um professor ou a decisão de reduzir as horas de aula de um colega. Esses atos de violência são possíveis porque existem redes de abuso de poder na academia”, disse Espinosa à SciDev.Net .

Segundo a pesquisadora, o poder dos chefes de laboratório, orientadores de teses, editores de periódicos ou cientistas premiados é sustentado por administradores e colegas. “Essas relações de poder não servem apenas para gerar conhecimento ou treinar pessoal, mas também para proteger os perpetradores”, acrescenta ela.

Embora as instituições possuam protocolos para prevenir a violência de gênero , Espinosa constatou que as denúncias das mulheres não têm consequências para os agressores, pois é mais custoso para a instituição desmantelar as redes de poder do que defender as vítimas.

O peso do silêncio

Para a antropóloga Menara Guizardi, pesquisadora associada do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica e da Universidade Nacional de San Martín, na Argentina, que lidera um projeto explorando as desigualdades entre mulheres cientistas sociais na América Latina, outro fator que legitima situações de discriminação é o silêncio da comunidade e das vítimas.

“Em nosso projeto, encontramos dezenas de mulheres se culpando. E não, não é um problema individual, é um problema social”, diz ela.

Isso inclui violência simbólica. “Por que os médicos homens são chamados pelo sobrenome e as médicas pelo primeiro nome?”, questiona María Loreto Mora Olate, pesquisadora de pós-doutorado chilena na Universidade do Chile. “Podem parecer detalhes insignificantes, mas tornam nossos méritos acadêmicos invisíveis”, argumenta.

“Quando eu falava, todos olhavam para seus celulares como se minha palavra não tivesse importância”, recorda a antropóloga Francisca Márquez, ex-reitora de uma universidade chilena, sobre suas reuniões com outros reitores homens.

Guizardi afirma que essas situações “aconteceram mais do que imaginamos, e se não falarmos sobre elas, nos isolamos, pensando: ‘Eu sou o louco, o problema é comigo’”. Portanto, ela ressalta, “precisamos quebrar o tabu em torno desses assuntos”.

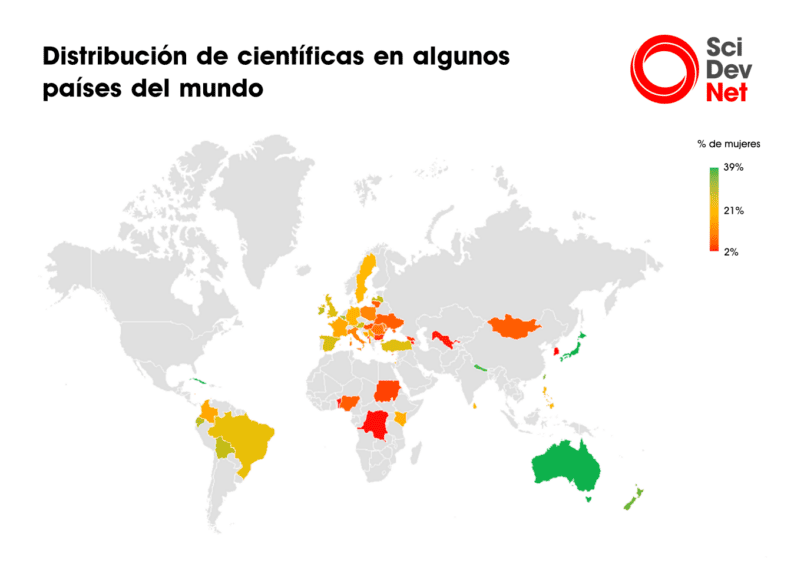

Distribuição de cientistas em alguns países do mundo. Fonte: Conselho Internacional de Ciência, Parceria Interacadêmica e Comitê Permanente para a Igualdade de Gênero na Ciência (fevereiro de 2026). Rumo à igualdade de gênero nas organizações científicas: avaliação e recomendações. DOI: 10.24948/2026.03

Os dados são insuficientes

Existem dados que confirmam essas disparidades. Um estudo publicado na PLOS Biology analisou mais de 36 milhões de artigos biomédicos e de ciências da vida e descobriu que os artigos escritos por mulheres tiveram tempos de revisão entre 7,4% e 14,6% maiores do que os escritos por autores do sexo masculino.

Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, argumenta que, embora existam alguns dados, as desigualdades na ciência precisam ser estudadas em profundidade.

“Na América Latina, as mulheres representam cerca de 50% dos estudantes universitários. No entanto, à medida que progridem em suas carreiras, tornam-se minoria. Por quê? Não faz sentido”, questiona ela.

E isso precisa ser investigado porque a região sofre com a falta de dados sistemáticos. “Os dados são insuficientes, dispersos e não conseguimos avaliar se o problema está evoluindo ou não”, afirma Guizardi. E sem uma perspectiva sistêmica, é muito difícil desenvolver políticas públicas, acrescenta.

Os protocolos

Apenas 4 das 10 principais universidades da América Latina possuem protocolos contra assédio e violência de gênero. Em instituições acadêmicas e sindicatos científicos, entre 62% e 64%, respectivamente, possuem essas políticas, segundo o relatório do ISC.

Os especialistas enfatizam que, mesmo onde esses programas existem, o problema persiste devido à implementação, avaliação e financiamento insuficientes. O mesmo relatório indica que menos de 10% das instituições acadêmicas e apenas 30% das associações científicas possuem um orçamento específico para a igualdade de gênero.

Para Nader, a falta de transparência é crucial. “No Brasil, muitos colegas denunciam todos os tipos de violência: assédio, assédio sexual ou abuso psicológico, mas não se sabe como essas investigações terminam. É preciso haver transparência sobre os motivos pelos quais uma pessoa é condenada ou absolvida.”

Espinosa é mais radical: “Enquanto as redes de poder não forem desmanteladas, enquanto houver impunidade para os agressores devido à posição que ocupam e enquanto as universidades priorizarem a estabilidade institucional em detrimento das vítimas, os protocolos permanecerão simbólicos.”

Mas para Guizardi há esperança: o Chile é o único país da região que transformou protocolos institucionais em política estatal por meio da Lei 21.369 , que obriga todas as instituições de ensino superior a prevenir e punir o assédio sexual e a discriminação de gênero.

O acadêmico reconhece que, embora sua eficácia esteja sendo avaliada, a cobertura formal está próxima de 100%.

“Precisamos promover esse tipo de lei nacional”, conclui Guizardi. “O Estado deveria exigir que as universidades mensurassem esses fenômenos para elaborar políticas públicas com diagnósticos confiáveis, quantitativos e qualitativos.”

EstFonte: SciDev.Net