A libertação de grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera ao ritmo que estamos a fazer poderá levar o planeta a outra Grande Morte

Por Peter Brennen para o “The Guardian”

Daniel Rothman trabalha no último andar do prédio que abriga o Departamento de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), um grande dominó de concreto com vista para o Rio Charles, em Cambridge, Massachusetts. Rothman é um matemático interessado no comportamento de sistemas complexos e, na Terra, encontrou um tema valioso. Especificamente, Rothman estuda o comportamento do ciclo de carbono do planeta no passado remoto da Terra, especialmente nos raros momentos em que ele foi empurrado para além de um limite e saiu do controle, recuperando seu equilíbrio somente após centenas de milhares de anos. Considerando que toda a vida aqui na Terra é baseada em carbono, essas perturbações extremas no ciclo de carbono se expressam como, e são mais conhecidas como, “extinções em massa”.

É preocupante que, nas últimas décadas, os geólogos tenham descoberto que muitas, se não a maioria, das extinções em massa da história da Terra — incluindo as piores de todos os tempos — foram causadas não por asteroides, como eles esperavam, mas por erupções vulcânicas que atingiram continentes e injetaram quantidades catastróficas de CO2 no ar e nos oceanos.

Introduza CO2 suficiente no sistema de uma só vez e empurre o ciclo de carbono, que sustenta a vida, para longe do equilíbrio, e ele poderá entrar em uma espécie de modo de falha planetária, onde processos intrínsecos à própria Terra assumem o controle, atuando como feedback positivo para liberar dramaticamente mais carbono no sistema. Essa liberação subsequente de carbono lançaria o planeta em uma excursão devastadora de 100 milênios antes de recuperar sua compostura. E não importaria se o CO2 estivesse mais alto ou mais baixo do que é hoje, ou se a Terra ficaria mais quente ou mais fria como resultado. É a taxa de variação do CO2 que nos leva ao Armagedom.

Isso ocorre porque o ciclo do carbono se adapta facilmente ao fluxo constante de CO2 que sai dos vulcões ao longo de milhões de anos, à medida que se move entre o ar e os oceanos, é reciclado pela biosfera e, por fim, retorna à geologia. Na verdade, este é o ciclo do carbono. Mas, se causarmos um curto-circuito nesse processo planetário, sobrecarregando-o com uma quantidade realmente enorme de CO2 em um período geologicamente breve, além do que a Terra pode acomodar, pode ser possível desencadear uma resposta descontrolada que se mostre muito mais devastadora do que qualquer catástrofe que tenha desencadeado todo o episódio em primeiro lugar. Pode haver um limiar que separa os episódios comuns de aquecimento na história da Terra – episódios que a vida, no entanto, absorve com bom humor – daqueles que se projetam incontrolavelmente em direção à extinção em massa.

Embora já tenham se passado mais de 60 milhões de anos desde que o planeta ultrapassou esse limite, pelos cálculos de Rothman, estamos prestes a colocar o planeta em uma trajetória tão antiga e ameaçadora, uma trajetória que pode levar milênios para finalmente chegar ao destino da extinção em massa, mas que pode ser quase inevitável quando nos afastarmos da costa.

Acontece que existem apenas algumas maneiras conhecidas, demonstradas em toda a história geológica da Terra, de liberar gigatoneladas de carbono da crosta planetária para a atmosfera. Por um lado, há os espasmos de vulcanismo em grandes províncias ígneas, que ocorrem a cada 50 milhões de anos, e, por outro, o capitalismo industrial, que, até onde sabemos, só aconteceu uma vez.

Extinções em massa não são apenas coisas muito ruins. Elas não são pandemias que paralisam civilizações, como a Covid-19, que matam muito menos de 1% de uma única espécie de primata. Extinções em massa não são o que acontece quando o mundo perde um quarto de sua vegetação e um terço da América do Norte é esterilizado, como aconteceu há apenas 20.000 anos, quando camadas de gelo de uma milha de espessura cobriram o Canadá. Elas não são supererupções de Yellowstone , três das quais detonaram em pouco mais de 2 milhões de anos – cada uma das quais teria devastado a agricultura moderna e a civilização industrial, mas nenhuma das quais teve qualquer efeito na biodiversidade global. Isso faz parte do acordo de viver na Terra. A vida não teria chegado tão longe se fosse vulnerável aos tipos de indigestão rotineira que fazem parte da operação cotidiana de um planeta vulcânico.

Mas, embora o nosso seja um planeta robusto, resiliente a todos os tipos de agressões impensáveis às quais é regularmente submetido, a cada 50-100 milhões de anos, algo realmente muito, muito ruim acontece. Trata-se das grandes extinções em massa, quando as condições na superfície da Terra conspiram para se tornarem tão precárias em todos os lugares que excedem a capacidade adaptativa de quase toda a vida complexa.

Uma área em chamas na reserva da floresta amazônica, ao sul de Novo Progresso, no estado do Pará, Brasil. Fotografia: Carl de Souza/AFP/Getty Images

Em cinco dessas ocasiões na história da vida animal, essa devastação atingiu (e em um caso excedeu em muito ) o limite um tanto arbitrário de exterminar 75% das espécies da Terra, conquistando assim o status de “grande extinção em massa”. Essas extinções em massa são conhecidas na comunidade paleontológica como as cinco grandes (embora dezenas de outras extinções em massa menores, de gravidade variável, também apareçam no registro fóssil). A mais recente das cinco grandes ocorreu há 66 milhões de anos, uma catástrofe global suficiente para encerrar a era dos dinossauros gigantes.

Deixou para trás uma cratera de 177 Km , descoberta em 1978 sob a Península de Yucatán, no México, por geofísicos que trabalhavam para a estatal petrolífera mexicana Pemex. O tamanho e o formato da cratera indicavam que um asteroide de 9,6 quilômetros de largura abriu instantaneamente um buraco de 32 quilômetros de profundidade no solo, seguido, três minutos depois, por uma cadeia de montanhas (extremamente temporária) de granito derretido com 16 quilômetros de altura – 76% das espécies animais foram exterminadas no turbilhão.

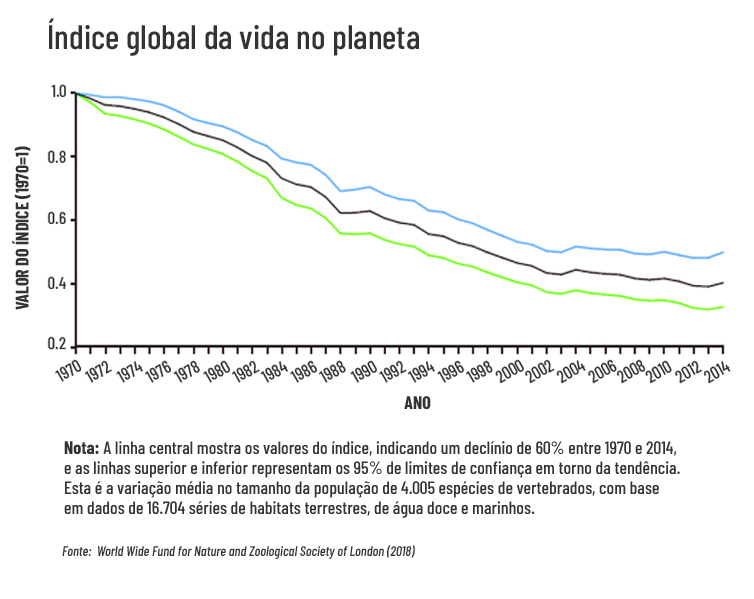

Em comparação, a devastação causada pelos humanos no resto do mundo vivo é relativamente branda, talvez chegando a menos de 10%. Bem, pelo menos por enquanto. De acordo com um influente estudo de 2011 da Nature , do paleobiólogo Anthony Barnosky, se mantivermos a taxa atual de extinções, poderemos saltar da nossa (ainda assustadora) posição de extinção em massa menor para a sexta maior, em qualquer lugar entre três séculos e 11.330 anos a partir de agora, indistinguível para futuros geólogos de um impacto de asteroide. Pior ainda, podem surgir pontos de inflexão ao longo do caminho, nos quais as espécies restantes do mundo desaparecerão quase todas de uma só vez, como os nós de uma rede elétrica falhando em conjunto durante um colapso.

Considerando o quão catastrófico o impacto dos humanos na biosfera já foi, é assustador pensar que o clímax da nossa extinção em massa ainda pode estar à nossa frente.

EUNa história do nosso planeta, um período de tempo se destaca como singularmente instrutivo – singularmente infeliz, volátil e mortal – quando se trata de overdoses de CO2. Trezentos milhões de anos atrás, o planeta perdeu repetidamente o controle de seu ciclo de carbono e sofreu 90 milhões de anos de extinções em massa, incluindo duas das maiores catástrofes globais de todos os tempos – ambas pesadelos causados pelo CO2. Em um caso, quase morreu. Foi derrubado, nas palavras do paleontólogo Paul Wignall, por “um clima de malevolência sem paralelo”. No final do período Permiano (252 milhões de anos atrás), lava suficiente irrompeu da Sibéria e se intrometeu na crosta, a ponto de cobrir os 48 estados mais ao sul dos EUA a um quilômetro de profundidade.

Um quilômetro de profundidade.

As rochas deixadas por esses antigos fluxos de lava são conhecidas como Armadilhas Siberianas. Hoje, as Armadilhas produzem desfiladeiros fluviais espetaculares e planaltos de rocha negra no meio do nada boreal da Rússia. As erupções que as produziram, e que outrora cobriram a Sibéria com 5,2 milhões de quilômetros quadrados de basalto fumegante, pertencem a uma rara classe de gigantes chamada Grandes Províncias Ígneas (Lábios).

Os lábios são de longe a coisa mais perigosa na história da Terra, com um histórico muito mais catastrófico do que o de asteroides. Esses vulcões, outrora destruidores de planetas, são de uma espécie completamente diferente dos comuns Tambora , Monte Rainier, Krakatoa ou mesmo Yellowstone. Imagine se o Havaí tivesse sido criado não ao longo de dezenas de milhões de anos e espalhado pelo Pacífico, mas em breves pulsos em menos de 1 milhão de anos, e tudo em uma única área (e às vezes emergindo pelos centros dos continentes). Os lábios são a maneira da Terra de nos lembrar rudemente que nossa fina superfície rochosa, e o fino esmalte de gosma verde que a reveste, repousa sobre um drama planetário turbulento e totalmente indiferente. É um drama planetário em que correntes titânicas de rocha arrastam placas oceânicas inteiras para o centro do mundo para serem destruídas e renascerem. Quando esse processo sofre um contratempo, os Lips jorram da crosta como uma indigestão tectônica, deixando gigantescas extensões da Terra soterradas por rochas vulcânicas. Dependendo do ritmo e do tamanho dessas erupções, se forem grandes e rápidas o suficiente, podem destruir o mundo.

No final do Permiano, na maior extinção em massa de todos os tempos, essas erupções teriam apresentado explosões aterrorizantes, sem dúvida induzindo breves invernos vulcânicos e chuva ácida. Houve também envenenamento generalizado por mercúrio e gases tóxicos de flúor e cloro, que teriam sido familiares aos soldados sufocados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mais importante – e mais lamentável para a vida – o que saiu da Terra na maior catástrofe da história foi uma quantidade de dióxido de carbono alarmante.

Curiosamente, à medida que a lava siberiana tem sido datada cada vez com mais precisão, verifica-se que só 300.000 anos após o início das erupções – e depois de dois terços dessa lava já terem entrado em erupção, inundando o extremo norte da Pangeia em rochas fumegantes com quilômetros de espessura – é que a pior extinção em massa de todos os tempos de fato começou. Isso é estranho. Esses vulcões teriam expelido todo o material de pesadelo de sempre durante todo esse tempo, envergonhando os poluidores industriais – e fazendo isso por centenas de milênios antes do início da extinção em massa. Teriam ocorrido erupções incontáveis e inimaginavelmente violentas, além de tempestades nocivas de chuva ácida. Mas a biosfera é resistente. E por pior que tenha sido, transformando um terço da Rússia em um inferno vulcânico, isso não explica por que, depois de todos aqueles incontáveis séculos de miséria, a vida subitamente desapareceu em massa, mesmo no fundo do oceano, do outro lado do planeta.

Qual foi o mecanismo responsável pela extinção em massa? “Pode-se descartar a lava”, diz Seth Burgess, geólogo do Serviço Geológico dos EUA. Mas algo nesses vulcões siberianos deve ter mudado drasticamente depois de 300.000 anos, quando o mundo se desintegrou rapidamente. Então, o que foi?

O planeta começou a queimar combustíveis fósseis.

O resultado foi um fluxo de carbono no sistema tão grande que sobrecarregou a capacidade do planeta de se autorregular e tirou o mundo do equilíbrio.

Por si só, os vulcões emitem muito CO2: até 40% do gás de um vulcão em erupção pode ser dióxido de carbono. Mas depois que a Sibéria ardeu na superfície por incontáveis gerações, algo muito mais ameaçador começou a se preparar abaixo. Camadas colossais de magma com 300 metros de espessura, bloqueadas em sua ascensão à superfície, começaram a se espalhar lateralmente na rocha, bem no subsolo, como rizomas incandescentes, queimando o submundo. Foi então que tudo foi por água abaixo.

Essas enormes raízes de magma queimavam uma antiga camada de rocha russa com 13 quilômetros de espessura. A pilha de estratos, acumulada ao longo de um quarto de bilhão de anos, havia se acumulado na vasta bacia de Tunguska: os remanescentes de antigas salinas e arenitos, mas, mais catastroficamente, depósitos de calcário e gás natural ricos em carbono de mares antigos e carvões de eras passadas. O magma cozinhou todos esses combustíveis fósseis e a rocha subterrânea rica em carbono ao entrar em contato, e detonou espetaculares explosões de gás que estilhaçaram a rocha bem acima, irrompendo na superfície como crateras de 800 metros que expeliram dióxido de carbono e metano para o ar em gigatoneladas.

Após centenas de milhares de anos de erupções superficiais conhecidas, os vulcões subitamente começaram a queimar o mundo subterrâneo em grande escala e a agir como enormes usinas termelétricas a carvão, usinas de gás natural e fábricas de cimento. “A queima de carvão”, escreve um cientista sobre a extinção do fim do Permiano, “teria representado uma liberação descontrolada e catastrófica de energia da célula de combustível planetária da Terra”. As Traps Siberianas subitamente começaram a emitir CO2 em excesso, e rápido demais para que o mundo da superfície pudesse acomodá-lo.

Há uma sequência plausível de eventos no final do Permiano. Primeiro, e mais simples: o excesso de CO2 aprisionou mais energia do Sol na superfície do nosso planeta – um processo físico simples que foi descoberto por físicos há mais de 150 anos. E assim o mundo aqueceu irremediavelmente – modelos e proxies apontam para cerca de 10°C de aquecimento ao longo de milhares de anos – levando a fisiologia animal e vegetal aos seus limites. Também é um fato físico simples sobre o nosso mundo que, para cada grau de aquecimento, a atmosfera pode reter cerca de 7% a mais de água; portanto, à medida que a temperatura subia e o ciclo da água se acelerava, as tempestades começaram a assumir uma intensidade ameaçadora e sufocante. À medida que o oceano também aquece, ele retém menos oxigênio.

Infelizmente, viver em águas quentes exige muito trabalho, então os infelizes animais que nela viviam precisavam de mais oxigênio para sobreviver, e não menos. Assim, à medida que o oceano ficava mais quente e estagnado, as criaturas que nele viviam começaram a desaparecer e os mares começaram a se esvaziar. Para piorar a situação, o dióxido de carbono presente no ar se difundiu nesses mares agitados como ácido carbônico (H2CO3). Como resultado, todo o oceano global se tornou mais ácido, e a água foi privada do carbonato calcário dissolvido nela, que os animais usavam para construir suas conchas. Nesses mares ácidos, as criaturas se tornaram quebradiças e doentes, ou até mesmo deixaram de formar conchas.

À medida que essa vida marinha era dizimada, a cadeia alimentar marinha global começou a oscilar e entrar em colapso. Enquanto isso, o ecossistema terrestre era destruído por incêndios florestais (que lançavam ainda mais CO2 no ar) e fustigado por tempestades violentas. Destroços terrestres eram levados para o oceano, inundando os mares costeiros com vegetação em decomposição e minerais erodidos da terra, como o fósforo, que atuava como alimento para as plantas, alimentando enormes florações de algas no mar. Os oceanos, já carentes de oxigênio devido ao calor, começaram a sufocar de verdade, à medida que as florações de algas morriam e se decompunham.

À medida que o CO2 continuava a ser liberado das Armadilhas Siberianas em jatos maciços e implacáveis, o planeta se tornava ainda mais quente, e os oceanos não tinham a mínima chance. O CO2 agora empurrava o planeta para além dos limites da vida complexa. E assim que esses mares quentes, anóxicos e sem vida começaram a se espalhar, um espectro do passado ancestral da Terra se renovou neste planeta moribundo.

Ao contrário da maioria das formas de vida na Terra com as quais estamos familiarizados, as bactérias anaeróbicas primitivas, tendo evoluído há eras em um mundo quase sem respiração, não precisam de oxigênio para queimar seu alimento. Para algumas, o sulfato resolverá o problema. E neste mundo em decomposição e sufocante, essa vida microbiana tornou-se ameaçadoramente ascendente, exalando sulfeto de hidrogênio (H2S) como exaustão. Infelizmente, o sulfeto de hidrogênio é impiedosamente tóxico, matando instantaneamente humanos (e criaturas como nós), como às vezes acontece hoje em fossas de esterco ou ao redor de plataformas de petróleo como as da bacia do Permiano, no Texas. E assim essa nuvem escura de vida primitiva espalhou-se insidiosamente pelas profundezas e até mesmo pelas águas rasas. O mundo agora estava muito, muito quente, muito tempestuoso, quase totalmente desprovido de vegetação, com oceanos acidificantes e anóxicos que expeliam gases impiedosamente venenosos de um antigo metabolismo microbiano que matava qualquer coisa que se aproximasse.

Do outro lado do planeta, em relação às erupções, a outrora florestada África do Sul polar tornou-se tão desprovida de vida que rios que antes se curvavam e serpenteavam alegremente – com suas margens ancoradas por raízes de plantas vivas – agora corriam direto sobre a paisagem devastada em arroios entrelaçados e extensos. Estações sobrenaturais quentes e secas devastaram as florestas com fogo, alternando-se com supertempestades apocalípticas que as destruíram por completo. Os animais que povoaram as florestas agora desaparecidas por milhões de anos também desapareceram. Nas rochas, esporos de fungos aparecem estranhamente no registro fóssil em todo o mundo, anunciando o colapso da biosfera. Até mesmo os insetos, cuja grande quantidade geralmente os protege contra a morte em massa, lutaram para sobreviver.

Enquanto o calor devastava a vida nos polos, a região central escaldante da Terra tornara-se claramente sobrenatural. À medida que o CO2 elevava as temperaturas globais, o oceano nos trópicos tornava-se tão quente quanto uma “sopa muito quente”, talvez até suficientemente quente para alimentar “hipercanas” de 800 km/h que teriam devastado as costas. No interior dos continentes, a temperatura teria disparado ainda mais. No momento mais miserável do planeta, grande parte de sua superfície passou a se assemelhar menos à Terra como a conhecemos do que à alimentação de uma sonda em algum posto avançado exoplanetário árido e sem esperança. A Terra, em seu momento mais sombrio, estava perdendo sua terrenalidade. De fato, o oceano pós-apocalíptico estava tão vazio que recifes de carbonato em todo o mundo voltaram a ser reconstruídos na recuperação, não por animais como os corais arcaicos e as conchas de lâmpada que foram extintos, mas por montes calcificados de lodo bacteriano.

Em todos os lugares. Mesmo uma curta caminhada do meu apartamento em Boulder, Colorado, me coloca cara a cara com esta rocha estromatólita do fim do mundo, deixada para trás por tapetes microbianos fétidos. Na Cordilheira Frontal do Colorado, onde a história da Terra foi retirada do solo, inclinada para o lado e ornamentada com pinheiro ponderosa, encontra-se esta rocha vermelha e irregular depositada, camada por camada, por micróbios em um mar mortal há 252 milhões de anos. Ela está encravada entre arenitos mais prosaicos do Carbonífero antes dela, e as areias de praia pisoteadas por dinossauros do Mesozóico depois dela, cujos resquícios assomam como um anteparo atrás de Denver – a geologia de tempos mais felizes. Mas as implicações desta breve cunha de rocha bacteriana e de um oceano global momentaneamente dominado por montes de lodo calcificado são verdadeiramente assustadoras.

Em pouco tempo, quase todos os seres vivos do planeta estavam mortos. O interior dos continentes estava silencioso, exceto pelos ventos quentes e uivantes que varriam as terras devastadas – uma desolação seca que se alternava com tempestades punitivas e sobrenaturais que cheiravam a morte. Os oceanos, cujos mares abertos outrora brilhavam iridescentes com cardumes de espirais e tentáculos flutuantes, e cujos recifes costeiros outrora eram salpicados de vermelho-bombeiro a ultravioleta pela vida, estavam agora pútridos, asfixiantes, vazios e cobertos de lodo. Cada engrenagem da grandiosa e intrincada maquinaria biogeoquímica deste planeta ficou emperrada, desacoplada ou irremediavelmente descontrolada. A vida complexa, como um subconjunto dessa agitação geoquímica global, também se desfez. Tudo por causa da adição excessiva de CO2. Se existe um precedente geológico para o que a civilização industrial tem feito nos últimos séculos, é algo como os vulcões da extinção em massa do fim do Permiano.

Agora, vamos recuar da beira do abismo. Por mais semelhante que nosso experimento moderno no planeta possa parecer a esta era, vale a pena reconhecer, até mesmo enfatizar, que a catástrofe climática do fim do Permiano foi verdadeiramente, extraordinariamente ruim. E em uma escala que dificilmente será igualada pelos humanos. Estimativas mais altas para a quantidade de dióxido de carbono que as Traps Siberianas, que queimam combustíveis fósseis, expeliram, variando até 120.000 gigatoneladas, desafiam a crença. Estimativas ainda mais baixas, de digamos 30.000 gigatoneladas, constituem volumes de CO2 tão completamente ridículos que igualá-los exigiria que os humanos não apenas queimassem todas as reservas de combustíveis fósseis do mundo, mas continuassem a lançar cada vez mais carbono na atmosfera por milhares de anos. Talvez queimando calcário por diversão em escala industrial por gerações, mesmo enquanto a biosfera se desintegra. Do jeito que está, a civilização industrial poderia teoricamente gerar cerca de 18.000 gigatoneladas de CO2 se o mundo inteiro se unisse em um esforço niilista, multicentenário e internacional para queimar todos os combustíveis fósseis acessíveis na Terra.

Mas, embora o volume de CO2 gerado pelas Traps Siberianas supere nossa produção atual e futura, esse total foi alcançado ao longo de dezenas de milênios. O que é alarmante, e por que vale a pena falar sobre as Traps Siberianas no mesmo fôlego que a civilização industrial, é que, mesmo em comparação com aquelas antigas erupções que se espalharam por continentes, o que estamos fazendo agora parece ser único. Acontece que o esforço focado e altamente tecnológico para encontrar, extrair e queimar o máximo possível do reservatório de combustível fóssil do mundo quanto for economicamente viável, o mais rápido possível, tem sido extremamente prodigioso na remoção de carbono da crosta – mesmo em comparação com os maiores Lips da história da Terra. De fato, a melhor estimativa é que estamos emitindo carbono talvez 10 vezes mais rápido do que até mesmo os vulcões siberianos irracionais e sem direção que causaram a pior extinção em massa de todos os tempos.

Isso importa porque é tudo uma questão de taxa. Quase não há quantidade de carbono que você possa bombear para a atmosfera contra a qual, com tempo suficiente, a Terra não consiga se proteger. O CO2 vulcânico supostamente entra no sistema. Sem ele, nada disso funciona: o clima não seria habitável, a vida ficaria sem matéria-prima e o oxigênio acabaria. Mas tudo com moderação. Para manter sua homeostase, o planeta remove continuamente o CO2 da atmosfera e dos oceanos para que ele não se acumule e cozinhe o planeta. Mas esse processo é muito lento em uma escala de tempo humana. Ele enterra esse CO2 em carvão, depósitos de petróleo e gás e, mais importante, sedimentos oceânicos que se transformam em rochas carbonáticas ao longo de milhões de anos. Quando erupções de tamanho mais modesto injetam uma enorme quantidade de CO2 na atmosfera, ameaçando sobrecarregar esse processo, a Terra tem vários freios de mão de emergência.

Os oceanos absorvem o excesso de dióxido de carbono, tornando-se mais ácidos, mas em sua reviravolta milenar, trazem essas águas superficiais mais ácidas para o fundo do mar, na corrente descendente das grandes correntes oceânicas do planeta. Lá, eles dissolvem os sedimentos carbonáticos do fundo do mar – o enorme carpete de minúsculas conchas no fundo do oceano, depositado pela vida ao longo de milhões de anos – e tamponam os mares exatamente da mesma forma que um Tums acalma um estômago ácido e irritado. Esta é a primeira linha de defesa no ciclo do carbono e atua para restaurar a química do oceano ao longo de milhares de anos. Eventualmente, essas forças atuam para restaurar o ciclo do carbono e persuadir a Terra a recuar do abismo. Em um mundo sem humanos ou Lips especialmente catastróficos, esses feedbacks geralmente são suficientes para salvar o planeta. O excesso de CO2 é removido e transmutado em rocha; a temperatura eventualmente cai; e o pH do oceano é restaurado ao longo de centenas de milênios.

Portanto, não é apenas a quantidade de CO2 que entra no sistema que importa, mas também o fluxo. Aplique muito CO2 ao longo de um período muito longo e o planeta consegue lidar com isso. Mas aplique mais do que isso em um período de tempo suficientemente curto e você pode causar um curto-circuito na biosfera.

Infelizmente, a taxa com que os humanos estão injetando CO2 nos oceanos e na atmosfera ultrapassa em muito a capacidade do planeta de acompanhar o ritmo. Estamos agora nos estágios iniciais de uma falha sistêmica. Se continuarmos assim por muito mais tempo, poderemos ver o que uma falha real realmente significa.

Se quisermos sobrecarregar o sistema em um prazo mais curto e desequilibrar perigosamente o ciclo do carbono, precisamos de uma infusão muito mais intensa de CO2 nos oceanos e na atmosfera – mais rápido do que a biologia ou o intemperismo podem nos salvar. O esforço industrial global moderno para encontrar, recuperar e queimar o máximo possível de carbono antigo enterrado na crosta terrestre em questão de meros séculos pode ser suficiente.

Adaptado de “A História do CO2 é a História de Tudo: Um Experimento Planetário”, publicado pela Allen Lane em 26 de agosto. Para apoiar o The Guardian, encomende um exemplar na livraria . Sujeito a taxas de entrega.

Fonte: The Guardian