Condenações e condescendências na universidade pública

Pedra Sorridente, de Hirotoshi Ito, e a resposta de Benamê Kamu Almudras aos seus críticos: “O que denuncio é a escandalosa quebra de ética representada pela abdicação do dever de ensinar CRÉDITO: SMILEY STONE _HIROTOSHI ITO_@ITOHIROTOSHI_2015

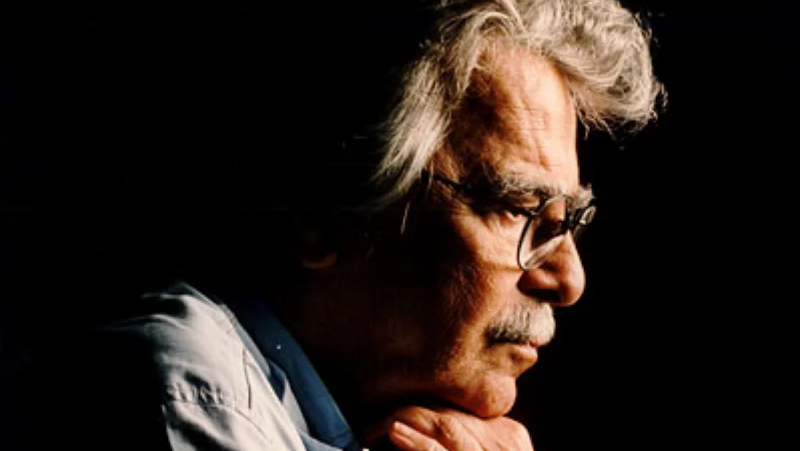

Por Benamê Kamu Almudras*

Poucos textos têm a sorte de Parece revolução, mas é só neoliberalismo: ser corroborado tanto pelas reações positivas quanto pelas negativas que suscita. As críticas a esse meu artigo (publicado na piauí_172, de janeiro) partiram sobretudo dos setores da direita e da esquerda cujas profundas semelhanças eu assinalei sob o nome de neoliberalismo cultural. Em seus ferozes ataques, esses inimigos íntimos fizeram uma performance conjunta e aberta daquilo que denunciei como uma santa aliança contra a educação pública e seus professores.

Chamei de esquerda neoliberal os sujeitos que ostensivamente defendem causas progressistas, mas as deturpam através de uma perspectiva cultural neoliberal, em que o individualismo, o utilitarismo, o mercado e o consumo são os parâmetros da vida social. Discuti essa atitude sobretudo ao tratar do crescente número de estudantes universitários que, por entenderem a educação pública como objeto de consumo, manipulam pautas coletivas legítimas e importantes de forma oportunista, para obter benefícios privados. Isso dá aos professores universitários duas opções: ou se comportam como serviçais dos alunos, ou são acusados de serem opressores.

As reações dos mencionados setores da direita e da esquerda a meu texto escancararam a cultura neoliberal, autoritária e anti-intelectualista que compartilham. Uma pós-graduanda expressou exemplarmente a proximidade dos dois lados nos posts em redes sociais em que me chamou de racista e confessou: “Prefiro um racista de direita do que de esquerda e progressista. O de direita eu já sento o pé no peito.”

Vários estudantes deram ótimas ilustrações de outras atitudes que eu critiquei. Um deles escreveu no Twitter que meu texto lhe causava “preguiça” e que ele chegava a imaginar seus professores, “aqueles porcos, se masturbando lendo isso”. Outra aluna, em meio a vários posts em que reclamava de ter de ler textos de quarenta páginas e escrever outros de dez páginas, tuitou que meu artigo era uma “aberração”. Antes que alguém me chame de racista de novo, observo que ambos são brancos.

Certos intelectuais, também demonstrando atitudes neoliberais, aproveitaram o impacto público de meu ensaio para escrever textos e posts críticos que lhes rendessem corações no queridômetro da lacrosfera e, de quebra, lhes permitissem fazer propaganda de seus trabalhos. Uma professora, ao refutar que tivesse escrito meu artigo (devido à caça à bruxa escondida sob meu pseudônimo, muita gente, em várias universidades do país, foi levada a negar ser Benamê Kamu Almudras), aproveitou para elogiar as “675 páginas pacientes” de sua tese e criticar a debilidade empírica das minhas “675 linhas apressadas”. O que ela ostenta como vantagem é o mínimo que se pode esperar de uma tese: que seja mais longa, elaborada e científica que um artigo jornalístico.

Mesmo os detratores de meu texto reconheceram a ótima acolhida que ele teve, quando manifestaram seu terror e enojo perante as inúmeras manifestações de apoio e endosso recebidas por ele. Significativamente, todas essas reações positivas vieram de pessoas progressistas e de esquerda. Até onde sei, direitistas, conservadores e similares não o elogiaram e, se o compartilharam, foi para atacá-lo.

Também eu me surpreendi – sem terror e sem enojo, é claro – com a extensão e a diversidade das reações positivas ao texto. Docentes e discentes de diversos níveis, áreas do conhecimento, identidades étnicas e raciais, gerações e regiões do país – e inclusive de outros países – aplaudiram a descrição acertada de uma realidade que conhecem bem. Um passeio pela internet pode facilmente corroborar o que digo. Mas, como muitos não terão tempo, interesse ou abertura de espírito para tal passeio, facilito seu trabalho dando uns poucos exemplos, retirados sobretudo do Twitter.

O/a jornalista gremista dono/a do perfil @veronalandia afirmou: “[O texto] resume meus 6 anos de atuação em comissão de ética. Denúncias falsas, tentativa de coerção de professores, e estudantes se achando no reclame aqui.” O perfil @Vadilson_Vix, doutorando em química na Universidade Federal do Espírito Santo, comentou: “Tive alunos que achavam que eu tinha a obrigação de aprová-los, e não queriam estudar conteúdos complexos. O artigo é uma síntese do que ocorre em sala de aula Brasil afora.”

Já no Facebook, uma poeta residente em Roraima escreveu: “Como professora dedicada à causa identitária e muitas vezes acusada de autoritária, me senti completamente representada.” Vários depoimentos indicam que a situação que descrevi causa estragos até no número de pessoas que resistem na profissão. O perfil @MoreiraTalvez tuitou: “Excelente texto. Algumas afirmações vêm ao encontro de meu questionamento sobre o valor de continuar na docência em universidade pública.”

A dramática situação não é exclusiva às universidades, pois diversos professores do ensino médio também relataram que sofrem há anos com situações similares às que descrevi. Para minha surpresa, o artigo foi positivamente citado até como contraponto a Felipe Neto, que, convertido em grande pensador contemporâneo, criticou a obrigatoriedade da leitura de Machado de Assis nas escolas, a pretexto de proteger adolescentes do autoritarismo sádico de seus professores. Não posso senão concordar com o comentário feito pelo perfil atleticano-goianiense @Pedrow_pe: a posição do youtuber “é exemplo perfeito de Parece revolução, mas é só neoliberalismo”.

Não cito tantas manifestações de apoio para me vangloriar. Afinal, ao contrário dos que assinaram textões, textos e textinhos me atacando, não aumentarei minha popularidade nem engordarei meu currículo com a controvérsia que provoquei. Faço esse resumo da repercussão de meu artigo para responder a uma das acusações mais recorrentes a ele. Tal como Donald Trump quando ouvia verdades inconvenientes, muitos acadêmicos, ao lerem meu texto, gritaram: “Fake news!” Para usar uma imagem menos repulsiva, se algum de meus críticos fosse capaz de parodiar Gregório de Matos, ele diria que meu texto de três Fs se compõe: falsidades, fofocas e fantasias.

Subjacente a essa acusação está um empiricismo ingênuo há muito ultrapassado. Pelo menos desde a publicação de A Lógica da Descoberta Científica, de Karl Popper, em 1934, sabemos que a base da validade de um argumento não reside no método pelo qual se chegou a ele, mas na avaliação posterior de seus efeitos. Acusações como “trata-se de um amontoado de anedotas que ninguém pode saber se são verdadeiras” foram usadas contra muitas teorias e ideias logo corroboradas. Ótimo exemplo é a ideia que o médico Ignaz Semmelweis defendeu em meados do século XIX, de que a higienização das mãos reduzia a mortalidade de pacientes. Ridicularizada em sua época por ser baseada em observações casuais, essa descoberta tem hoje o seu valor e a sua importância reconhecidos como incontestáveis.

A citação sobre “um amontoado de anedotas” vem de uma carta que saiu na piauí_174 (março), na qual um antropólogo censura a revista por ter publicado meu artigo e lança mão de uma carteirada meritocrática e gerontocrática: ele é professor “há quarenta anos (seis deles como titular)”. É decepcionante que um antropólogo, sério ou não, ataque meu texto por usar “anedotas que ninguém pode saber se são verdadeiras”, uma vez que palavras semelhantes a essas costumam ser usadas (injustamente, creio) por intelectuais de áreas vizinhas para atacar toda a disciplina em que ele trabalha.

Basta lembrar de um clássico da antropologia brasileira, A Utopia Urbana, de Gilberto Velho, livro fundamentado em conversas, em sua maioria privadas, algumas literalmente de corredor, que pouca gente ouviu. Ninguém pode ir ao prédio em que Gilberto Velho fez sua pesquisa, na mesma época em que ali viveu, nem ter as mesmas conversas que ele teve. Mas isso é irrelevante. O que fez A Utopia Urbana ter seu valor reconhecido foram suas ideias originais e sua utilidade para entender fenômenos que vão muito além daquele edifício – que como eu, aliás, só é conhecido pelo seu pseudônimo, Estrela.

De forma semelhante, as reações positivas e negativas que relatei evidenciam que o quadro descrito em meu artigo pode ser inverossímil, mas nada tem de irreal. Aliás, invejo os bem-aventurados que, como o tal professor titular, pensam viver em um mundo verossímil. Há pouco de verossímil, por exemplo, na história, infelizmente real, de um presidente que exibe seu escárnio de machão enquanto se nega a combater uma mortandade sem precedentes em seu país. O mundo de hoje confirma cada vez mais a frase de Dostoiévski: “A verdade verdadeira é sempre inverossímil.”

Igualmente inverossímil é a história, também real, do professor francês que foi decapitado ano passado por causa da mentira de uma menina de treze anos que, para justificar sua suspensão por faltas, acusou-o de fazer declarações islamofóbicas. Tal brutalidade seria inverossímil mesmo no Brasil, país que, segundo pesquisa divulgada em 2019 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), lidera o ranking mundial de violência de estudantes contra professores.

Esses argumentos valem também como resposta a acusações mais longas e polidas de que meu texto está cheio de fake news. É o caso de Uma visão nebulosa e conservadora (piauí_174, março), réplica assinada por quatro professores da Universidade Federal do ABC (UFABC). Esse texto afirma que minha análise, por não citar nomes de pessoas e locais nos casos que relata, é “nebulosa” – e não se refere a um berço de estrelas.

O que a réplica vê como nebuloso advém do meu respeito a dois princípios éticos fundamentais: a proteção e a segurança das fontes, no jornalismo, e dos sujeitos pesquisados, na prática científica. Os ataques que recebi eram esperados e justificam plenamente os cuidados que tomei para proteger a mim e às pessoas envolvidas nos casos relatados. Como escreveu no Facebook o professor Edimilson Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, “pelo teor das reações negativas, acho que o autor do texto foi até comedido nas suas apreensões provocativas. No alvo.”

E, mais uma vez à semelhança dos clamores trumpistas de fake news, a réplica dos quatro professores atribui a mim uma falha que é dela. Para me descrever como uma pessoa preconceituosa contrária à democratização da educação, a réplica acumula, parágrafo após parágrafo, falsidades e distorções sobre o que escrevi. Por exemplo, ao contrário do que a réplica afirma, meu artigo não “cala” sobre políticas governamentais neoliberais e seus efeitos sobre a educação; não desvincula o neoliberalismo cultural de uma crítica do capitalismo; não critica o diálogo construtivo entre alunos e professores; não sugere que estudantes cotistas têm desempenho inferior ao de não cotistas; e definitivamente não critica, sequer implicitamente, as políticas de ação afirmativa.

No afã de me acusar, a réplica recorre não apenas a mentiras descaradas, como também a truques verbais desonestos. Em certa frase de meu texto, eu me refiro à esquerda neoliberal como o “outro lado” da direita neoliberal autoritária. A réplica cita tal frase como se por “outro lado” eu me referisse à esquerda em geral, e não apenas àquela que chamo de neoliberal, e como se eu me colocasse no lado oposto a ela. A charlatanice dessa acrobacia é superada pela mirabolância do ilusionismo maniqueísta com que a réplica tenta pintar a ideia de “neoliberalismo cultural” como uma versão contemporânea do mito da “democracia racial”.

Outro ato circense malsucedido da réplica é o salto mortal que tenta dar quando cita uma frase minha sobre o mérito de estudantes para afirmar que defendo a “meritocracia, ideologia que transforma privilégios de classe, raça e gênero em mérito individual dos… privilegiados.” Ora, se esse delirante salto de lógica, do mérito à meritocracia, estivesse certo, então seria correto dizer que todos os que acreditam em Deus se apegam à teocracia, que todos que reivindicam o apoio popular são democratas, e que todos que respeitam os idosos apoiam a gerontocracia.

Tamanhas inverdades e distorções podem indicar três tipos de falha: um grave problema de interpretação de texto, uma grave desonestidade intelectual, ou as duas coisas combinadas. O erro dessa réplica é monumental. Só não é possível decidir se ele é da ordem do entendimento, da ordem da ética, ou de ambas.

Não estou julgando nem acusando os autores da réplica, mas avaliando seu texto e seu argumento. A réplica, por sua vez, acusa “o autor” de meu artigo de várias falhas pessoais: “o autor” sofre de “incapacidade de lidar com as transformações da universidade”; “o autor” conduz uma “cruzada restauradora” (gostei, esteticamente, da reciclagem da imagem que usei originalmente, “cruzada autoritária”); “o autor” é conservador e, pelo jeito, racista. Essa confusão entre autor e texto e essa necessidade de personalizar ideias também são sinais do empobrecedor neoliberalismo cultural que assola parte da intelectualidade brasileira. Argumentos e discussões valem cada vez menos; o que importa são indivíduos cujas falas podem e devem ser avaliadas pelo escrutínio de suas características pessoais. Não interessa debater ideias, mas julgar – ou, melhor, condenar – pessoas. Todo debate pode hoje, de repente, tornar-se um julgamento sumário.

Uma versão escancarada dessa posição apareceu em um post de Facebook segundo o qual “essa pessoa [eu] simplesmente interdita o debate uma vez que não podemos saber quem ela é, qual sua produção bibliográfica, campo de debate, experiência docente. Nada. Ficamos só com os argumentos.” Quem escreve é um doutorando em ciências humanas, que dá um belo exemplo de pensamento neoliberal: deve-se avaliar um texto não por seus argumentos, mas pela produtividade de seu autor!

Diversas reações a meu artigo discutiram a questão racial – inclusive elogiosamente, como a de Cristovam Buarque, publicada no site da piauí. Essa questão não aparecia em meu texto como tema central, mas como uma das pautas sociais justas que são privatizadas. Se ela tem certa proeminência em meu artigo, é por sua imensa importância e por ser frequentemente instrumentalizada pelo consumismo neoliberal.

Aos que sofrem de pânico negacionista diante de casos reais que ofendem seus preconceitos – a exemplo dos que temem e combatem vacinas de eficácia comprovada – recomendo que saltem os cinco próximos parágrafos, em que, para explicar melhor as ideias de meu artigo, forneço mais detalhes sobre episódios que comentei ali.

Começo pelo relato sobre o “motim” de estudantes contra um professor por causa da carga de leitura. Dos catorze pós-graduandos matriculados na disciplina, apenas cinco se rebelaram, todos eles brancos cis e graduados em prestigiosas universidades paulistas. Destes cinco, três eram homens e nenhum era cotista. Na turma havia também dois estudantes negros e cinco graduados em outros estados da federação – e nenhum deles participou da revolta. Se alguém entendeu que esses consumidores rebeldes eram oprimidos ou excluídos social ou racialmente, sinto muito, mas meu texto não justificava essa leitura. Longe de ter relação com a expansão do acesso ao assim chamado ensino superior, o motim teve a cara do tradicional privilégio branco.

Meu artigo também discutiu a calúnia de uma mestranda contra seu orientador. Ela não frequentou a disciplina em que estava matriculada, não apresentou o seminário obrigatório, não escreveu o trabalho final e não respondeu a repetidas tentativas de contato. Reprovada, acusou o professor de racismo, adicionando outra mentira: que ele a havia expulsado do programa (de pós-graduação, não de televisão).

Alguns detratores de meu artigo disseram que esse episódio exemplifica a resistência docente a ações afirmativas. Por isso agrego que o professor caluniado, entusiasta da diversificação racial na universidade, havia incentivado e ajudado a citada aluna a entrar no mestrado. A disciplina que ele lecionou e que ela não frequentou era sobre racismo, colonialismo e capitalismo; a maior parte da bibliografia era escrita por autores não brancos. Notem a ironia que tanto revela sobre a cultura condenatória brasileira: Felipe Neto, um youtuber branco, exige que um autor negro deixe de ser leitura obrigatória, mas não é tachado de racista; já um professor branco é atacado como racista porque exige que seus alunos leiam autores negros. Parece que, para muita gente, o racismo de alguém se mede por seu rigor acadêmico.

O episódio da calúnia é um exemplo evidente do estrago causado pela manipulação oportunista de pautas coletivas progressistas. Essa mestranda perdeu a rara oportunidade de conhecer e discutir textos sofisticados sobre questões raciais, escritos por autores negros, para reivindicar, dedo em riste e com o vigor e brilho típicos de um reality show, seu suposto direito de ser aprovada em uma disciplina sem cursá-la. É certo que a esmagadora maioria dos alunos cotistas não tem esse tipo de atitude. Mas também é certo que, praticados por pessoas de todos os fenótipos, atos de privatização desse tipo, como a mentira da menina francesa sobre a islamofobia de seu professor, em vez de corrigir velhas injustiças coletivas, apenas criam novas injustiças individuais.

Meu texto não tem “por alvo preferencial”, como alega a réplica dos quatro professores, “os estudantes que trazem para a sala de aula o debate de questões raciais”. O que esse evento mostra é uma aluna fugindo tanto da sala de aula quanto do debate de questões raciais promovido por seu professor. O alvo de meu texto são atitudes como as dessa moça, verdadeiras carteiradas de identidade oportunistas que vetam debates e castigam a educação.

Volto a esses episódios para reiterar que meu texto não pode nem deve ser lido como um ataque às ações afirmativas e à inclusão de grupos tradicionalmente excluídos. Ao contrário, ele defende a democratização da universidade contra uma das maiores ameaças que ela sofre hoje: sua transformação em mera questão numérica, em desculpa para o ataque ao ensino e ao aprendizado, em instrumento de obtenção de benesses individuais, em arma contra os professores que mais as defendem.

Uma visão nebulosa e conservadora afirma que meu texto “busca lançar em uma zona de desconfiança não apenas os estudantes, em especial os oriundos da terceira onda de democratização, como também os professores que defendem que essa democratização não se resume à presença física daqueles alunos”. Não é verdade. Meu texto tem exatamente a mesma preocupação que a desses docentes – grupo, aliás, em que me incluo. Minha discordância com alguns de meus colegas não é sobre princípios, mas sobre métodos. Para usar termos utilitaristas mais claros para alguns, a discordância não é sobre fins, mas sobre meios.

Se queremos uma verdadeira inclusão educacional e social de grupos desprivilegiados, não podemos abdicar da tarefa profissional e cívica de educar os universitários vindos desses grupos como a todos e quaisquer estudantes. Isso significa ensinar a todos os alunos quais textos são imprescindíveis e por quê, discutir esses textos com eles de maneira bem-informada e dialógica, compartilhar com eles nossas experiências e conhecimentos, e, sim, avaliar o mérito de cada um deles.

Como já adiantei, defender a importância do mérito na educação não significa endossar a falaciosa ideologia da meritocracia. Mesmo as ações afirmativas envolvem alto grau de avaliação de mérito. É por mérito que selecionamos alguns alunos dentro da gigantesca população discriminada, marginalizada e oprimida. Se incluir mais pessoas desprivilegiadas significa abolir a avaliação de mérito, teremos de admitir e aprovar todas as pessoas que se interessem por um diploma, inclusive todos os privilegiados. Teremos também de abolir aquele importante instrumento de democratização da docência baseado no mérito, os concursos públicos.

A anulação do mérito implicaria a maximização do quadro que meu artigo denunciou: a transformação do direito à educação em direito ao diploma; do diálogo entre docentes e discentes em obstrução ao ensino; e da democratização da educação em redução do rigor acadêmico. Tal condescendência, além de humilhar aqueles a quem diz beneficiar, significa o fim do dever profissional do docente, que é ensinar.

Aos colegas que pensam que professores são necessariamente opressores e que a autoridade docente é por definição autoritária, pergunto: por que seguem em tão odiosa profissão?

Aos que persistimos na docência, coloco outras perguntas. Quem democratiza mais a educação? São os professores que ensinam o mesmo a todos os alunos, mantêm o mesmo nível de exigência e os avaliam de forma igualitária? Ou são os professores que, por receio de carteiradas retaliativas ou por desastradas boas intenções, distribuem notas, aprovações e diplomas como se fossem esmolas para expiar culpas?

Eu poderia dizer que os professores do segundo grupo são covardes que fogem de problemas e, às vezes, cedem a verdadeiras chantagens de alunos-consumidores. Mas, ao contrário dos que me acusam de covardia por usar um pseudônimo, sei que não me compete julgar o caráter alheio. O que diriam meus críticos sobre um autor de textos tão corajosos como George Orwell, que usou esse pseudônimo por medo do fracasso?

Meu pseudônimo é como a máscara que usamos nesta pandemia: protege quem a usa e protege outras pessoas. Não é por acaso que governantes autoritários também chamam de covardes quem pratica o distanciamento social e usa máscara. Que, na controvérsia sobre meu uso de pseudônimo, a palavra “covarde” e suas variantes tenham sido tão usadas para me atacar, e que quase ninguém tenha mencionado a ética subjacente à minha decisão, são outros espantosos sintomas da cultura neoliberal-autoritária compartilhada por partes da direita e da esquerda.

O que me preocupa e denuncio não é a covardia de ninguém. É a escandalosa quebra de ética representada pela abdicação do dever de ensinar – e de avaliar. Aprovar alunos que não se esforçam, conceder diplomas não merecidos, eliminar e facilitar exames, não lecionar conteúdos essenciais e não cobrar seu aprendizado, tudo a pretexto de não excluir ninguém, são, infelizmente, práticas corriqueiras que podem contribuir para a boa avaliação de um programa de pós-graduação por órgãos federais. Mas, definitivamente, não contribuem para maior inclusão educacional e social. Pior que isso, essas práticas dão aos alunos-consumidores um presente traiçoeiro: a ilusão de que receberam uma formação. A condescendência na educação é uma imensa mentira discriminatória, que quer aprovar e dar diplomas a todos, mas educar a poucos.

Devo deixar claro que de forma nenhuma penso que os alunos que menos se dedicam aos estudos ou mais exigem privilégios individuais são os que entraram na universidade graças à democratização do ensino. Minha experiência pessoal como docente coincide totalmente com o que diz a réplica de meus colegas: a performance de alunos cotistas não é inferior à de não cotistas. E digo mais: a maioria de meus alunos vindos de grupos desprivilegiados é mais séria e capaz que a maioria dos brancos egressos de escolas privadas e de elite.

É a certeza de que alunos oriundos de grupos tradicionalmente excluídos não deixam nada a dever aos de grupos privilegiados que me faz insistir na importância de ensinar o mesmo conteúdo e exigir o mesmo alto nível de todos. Fazer o contrário, como quer o condescendente neoliberalismo de esquerda, perpetua e incrementa desigualdades ao oferecer um ensino de pior qualidade a pessoas cujo mérito não tem nada de inferior. Baixar o nível do ensino justamente quando se democratiza a universidade é uma cruel perversidade. É como dizer aos novos convidados para uma festa que eles são muito bem-vindos, mas que a comida, a bebida, a música e a conversa já acabaram.

*BENAMÊ KAMU ALMUDRAS, Sob pseudônimo, é docente de graduação e de pós-graduação em uma universidade pública de São Paulo.

Este foi originalmente publicado pela revista Piaui [Aqui!].